在中國汽車市場從“增量競爭”向“存量內卷”轉變的變革時期,北京現代以一場名為“在中國,為中國,向全球”的戰略溝通會,正式宣告了其從傳統合資車企向新能源時代領跑者的全面轉型。

北京現代常任副總經理 李雙雙

北京現代常任副總經理 李雙雙

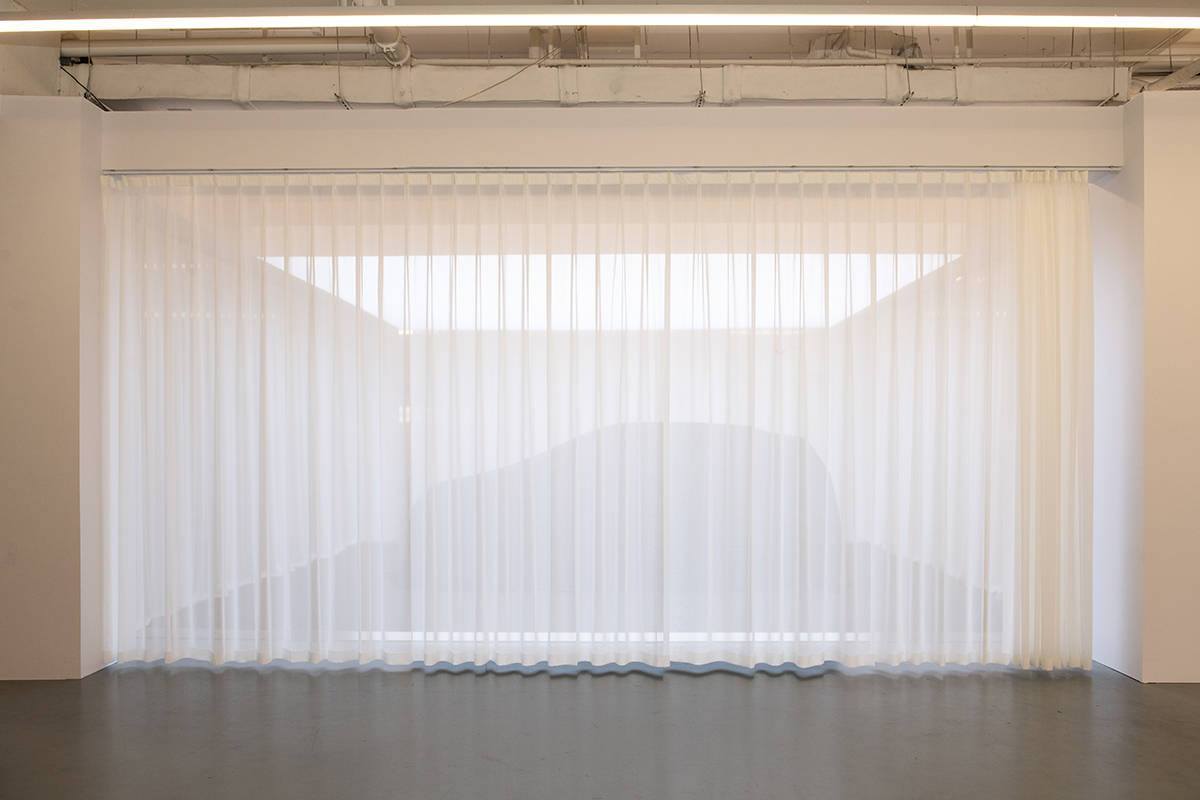

當首款純電平臺SUV ELEXIO在上海Studio 88 Space的聚光燈下完成全球首秀時,北京現代常任副總經理李雙雙的發言擲地有聲:“市場永遠敬畏真正的價值創造者。我們不追求短期流量,不參與眼球爭奪戰,而是用80億元增資、5年匠心研發和全球化品質,構建合資車企的‘真·質’發展范式。”這番回應不僅是對過往質疑的正面回答,更是對“新合資時代”戰略藍圖的深度詮釋。

※ 戰略重構:從“市場跟隨者”到“價值定義者”的升維

在新能源滲透率即將突破56%的2025年,中國汽車市場正經歷著從“技術平權”到“價值重構”的質變。當部分合資品牌仍在“以價換量”的泥潭中掙扎時,北京現代卻以“在中國,為中國,向全球”的三重戰略坐標,完成了發展邏輯的徹底迭代。

1、本土化2.0:穿透市場需求的戰略深潛

北京現代在組織架構上成立的中國戰略事業部,絕非簡單的架構調整。這個由中韓雙方技術精英共同組建的“特種部隊”,深度融合了現代汽車全球研發體系與中國本土大數據資源。與寧德時代的電池聯合實驗室、與博泰智能座艙的共研平臺、與毫末的自動駕駛技術嫁接,構建起“全球技術+中國速度”的研發飛輪。李雙雙特別強調:“我們的本土化不是簡單的國產化,而是將中國市場的極致需求轉化為全球技術進化的驅動力。”

2、資本賦能:80億增資背后的戰略定力

北京現代常任副總經理 李雙雙

北京現代常任副總經理 李雙雙

股東雙方80億元的增資計劃,在行業價格戰白熱化的當下顯得尤為珍貴。不同于某些品牌將資源傾斜于營銷造勢,北京現代選擇將資金集中注入三個核心領域:投資35億元建設新能源專屬工廠的柔性化產線,確保純電、混動、增程式車型的共線生產能力;設立20億元用戶生態基金,用于超充網絡布局和電池終身質保體系;而25億元的數字研發投入,則聚焦車云一體架構和OTA持續進化能力。這種“硬核投入”的邏輯,正如李雙雙所言:“真正的質價比,建立在技術代差和體系效能之上。”

3、全球反哺:出口基地的質變躍遷

當北京現代提出“全球品質,中國制造”的出海戰略時,其本質是對中國智造能力的戰略重估。青島基地智能化改造后達到的98%自動化率,使得出口歐洲的電動車型成功通過UN R155網絡安全認證。

2025年10萬輛出口目標背后,是生產線同時滿足中歐安全標準、兼容左舵右舵車型的硬核實力。這種“在中國驗證,向全球輸出”的循環模式,正在重塑合資車企的價值鏈定位。

※ 產品革命:ELEXIO背后的“慢哲學”

在造車新勢力平均18個月推出一款新車的行業節奏下,北京現代耗時5年打磨首款純電平臺SUV的決策曾引發爭議。但當ELEXIO揭開面紗時,市場看到了“長期主義”的真正價值。

北京現代耗時5年打磨的首款純電平臺SUV——ELEXIO

北京現代耗時5年打磨的首款純電平臺SUV——ELEXIO

北京現代的轉型,本質上是合資車企發展范式的系統重構。當“以市場換技術”的舊邏輯失效時,其開創的“技術共研、市場共拓、價值共享”新合資模式,正在打開新的可能性空間。

1、研發共同體:從技術引進到聯合創造

與現代汽車集團共同設立的北京研發中心,已建成新能源整車環境模擬艙和自動駕駛仿真測試平臺。這里誕生的智能熱管理系統,通過將電機余熱回收效率提升至92%,使冬季續航損耗降低35%。這種由中方主導的研發突破,反向輸出到現代全球車型,徹底改寫合資企業的創新流向。

2、服務生態:用戶體驗的價值閉環

北京現代在2026年規劃的用戶體驗提升計劃,本質是重構服務價值鏈。即將推出的“終身伙伴計劃”,不僅包含三電系統終身質保,更創新性地將二手車殘值保障與官方回購綁定。而數字服務中臺通過區塊鏈技術,實現保養記錄、電池健康度等數據的不可篡改,構建起真正的用戶信任資產。

3、出海新范式:中國基地的全球輻射

當出口車型搭載的NVIDIA Orin芯片由中國團隊完成本土化適配,當出口中東的增程式MPV針對高溫環境開發專屬冷卻系統,北京現代證明了中國智造的解碼能力。其青島基地規劃的30萬輛年出口產能,將通過“中國研發-全球驗證-海外交付”的循環,打造出技術輸出的新通道。

※ 未來啟示:穿越周期的價值堅守

在發布會現場,李雙雙面對媒體關于“合資品牌衰落論”的提問時,給出了極具戰略縱深的回應:“汽車產業的競賽不是百米沖刺,而是馬拉松。當行業在流量池里內卷時,我們在構建技術護城河;當對手在價格帶上纏斗時,我們在重塑用戶價值坐標系。”

這種冷靜與篤定,源自北京現代對產業本質的深刻認知——真正的競爭力,永遠建立在技術厚度、體系韌性和用戶價值的“鐵三角”之上。

北京現代常任副總經理 李雙雙

北京現代常任副總經理 李雙雙

在新能源革命進入深水區的當下,北京現代的戰略選擇為行業提供了重要啟示:當“網紅式造車”遭遇增長瓶頸時,唯有堅守“真·質”底色的企業,才能穿越周期波動。

從80億增資打造的數字研發中心,到全球化品質管控體系,這些“看不見的投入”正在構筑合資車企的新競爭維度。正如那款歷經1825天打磨的電動SUV所昭示的:在智電革命的賽道上,真正的領跑者從不在意暫時的聲量高低,因為他們深知,決定終局勝負的,永遠是價值創造的深度與精度。