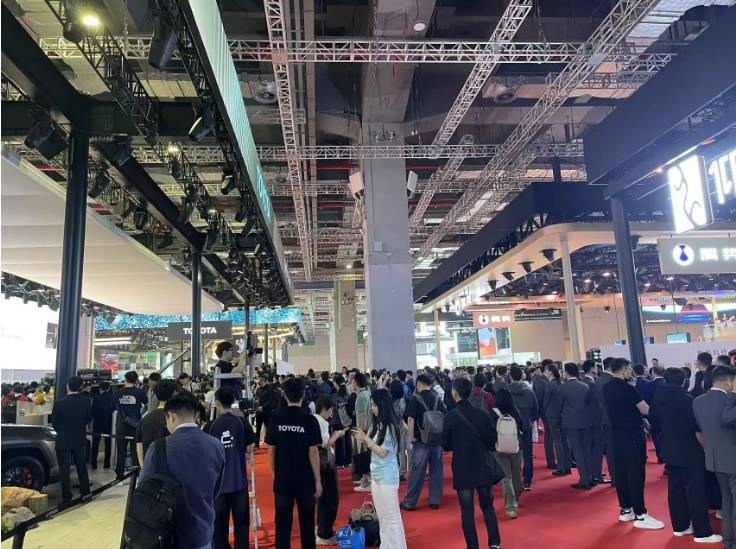

2025年上海國際車展今日正式開幕,這場以“擁抱創新 共贏未來”為主題的全球汽車盛會,不僅展示了1300余輛新車,更揭示了汽車產業變革的核心趨勢:傳統車企與新勢力的界限正在加速消弭。在智能化、電動化、網聯化的浪潮下,技術路徑趨同、供應鏈深度協同、全球化與本土化交織,共同塑造了一個無界融合的新生態。

傳統車企與新勢力的“雙向奔赴”

在本屆上海展示的新車中,新能源占比超七成。在每個展臺的C位,幾乎都展示車企最新發布的新能源車型。如果說新能源上半場,新勢力憑借靈活機制和體量以及營銷創新“三板斧”在用戶心中占得先機,那么在上海車展上,明顯感覺到所謂的傳統車企,在產品定義和營銷等方面,已經逐步跟上了中國消費者需求的腳步。

特別是曾被視為“智能化洼地”的傳統車企,正通過技術迭代與成本下探實現逆襲。不僅比亞迪、吉利、等品牌將駕駛輔助功能下放至10萬元級市場。大眾、豐田等國際品牌則通過與中國供應商合作,推出本土化智駕方案。

而在上周,工信部明確要求汽車生產企業要充分開展組合駕駛輔助測試驗證,明確系統功能邊界和安全響應措施,不得進行夸大和虛假宣傳。這樣的“緊箍咒”不僅影響到傳播,更將對安全的關注推上更高的層級,特別對于OTA升級次數也有嚴格報備和限制,這似乎更符合傳統車企的節奏。

此外傳統車企與新勢力的合作越來頻繁。傳統車企快速成長越來越像新勢力,而新勢力在研發和品控方面,特別是對于汽車“敬畏感”,已經逐漸向傳統車企看齊。所以無論在奔馳寶馬豐田大眾等展臺,消費者再也不會是一閃而過,而是時不時發出“哇哦”的驚嘆。

無論是寶馬的“駕控超級大腦”采用動力與底盤控制二域合一,還是問界M8搭載的華為ADS 3.0采用多傳感器融合+極端環境適應性,技術核心均指向“全域集成”與“場景覆蓋”。傳統車企與新勢力的技術差異,已從“功能有無”轉向“迭代速度與用戶體驗”。

國際車企與中國供應商的“共生共榮”

“汽扯扒談”參加多場發布會之后,明顯感覺到上海車展成為國際車企展示“中國定義”技術的舞臺。豐田宣布在中國設置首席工程師體制;大眾則依托本土化電動平臺推出專為中國市場設計的概念車,并搭載新研發的智慧座艙。奔馳和寶馬也專門針對中國用戶需求推出全新車型。

值得關注的是,無論是國際還是國內車企,越來越倚仗和本土供應商共創。本土供應鏈企業正從“跟隨者”變為“定義者”,甚至直接瞄準全球市場,驗證了中國技術普惠的潛力。這其實體現出中國汽車工業水平新的提升。此外“車企+科技公司”的跨界聯盟,正在重構產業分工邏輯。

國際車企的“中國化”與本土供應鏈的“全球化”并行不悖。眾多合資車企將中國創新成果推廣至全球業務,中國供應商則通過國際車企反向輸出,形成“以中國為支點,撬動全球市場”的新范式。中國的標準也逐步成為國際造車標準重要參考。

2025年上海車展揭示了一個核心趨勢:汽車產業的競爭已從單一產品升級為生態能力的較量。傳統車企與新勢力的分野被技術融合與供應鏈協同消解,取而代之的是“智能化能力”“生態整合力”與“用戶運營力”的三重比拼。中國汽車產業正以“無界”姿態,邁向一個更開放、更協同的新紀元。