在全球汽車產業加速向電動化、智能化轉型的浪潮中,中國市場的競爭已進入白熱化階段。據統計,僅2025第一季度就有120余款新車上市,照此趨勢下去,全年新車數量或將超越此前預估的400款,印證了行業“內卷”的激烈程度。

在這個“群車逐鹿”的時代,車展成為車企展示實力的關鍵戰場。一汽-攜新技術、新商品、新面貌強勢登場,這家扎根中國34年的合資車企,正在用行動詮釋著“本土化2.0”時代的生存哲學。

在這場汽車產業百年未有的變革中,技術實力是車企立足未來的核心命脈。一汽-大眾深諳此道,以“新技術領先”為戰略支點,構建了覆蓋電動化、智能化、平臺化的全維技術矩陣。

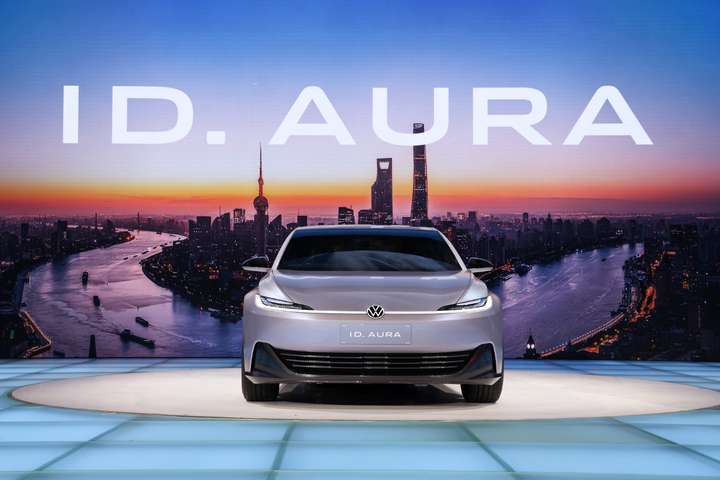

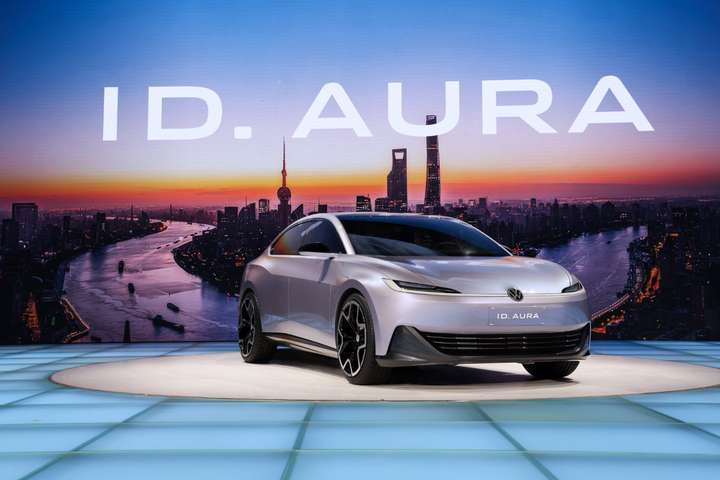

而在此次上海車展上,占據一汽-大眾展臺C位的ID. AURA無疑是全場的焦點。

作為大眾品牌全球首款CMP平臺概念車,不僅是技術集成的標桿,更是一汽-大眾面向下一代新能源產品的“風向標”。其不僅造型設計更加年輕動感,還搭載了全新的CEA電子電氣架構,其如同智慧中樞一般,將人工智能座艙、高級駕駛輔助系統等多種技術無縫融合,帶來更智能的互聯體驗、更快的響應速度以及更先進的座艙智能化體驗。同時,該平臺支持純電、插混、增程等多種動力形式,軸距超2.8米,兼顧靈活性與空間優勢,展現出“緊湊級車身、越級空間體驗”。

如果說CMP平臺是技術革新的基石,那么智慧座艙則是一汽-大眾智能化戰略的“靈魂”。其自研的智慧座艙以“可進化”為核心,通過超行業三倍算力的智能前端與毫秒級通信技術,實現了功能持續迭代與用戶體驗升級。例如行業首創的智能音樂玻璃技術,其可以將能耗降低72%,既突破電動車續航瓶頸,又帶來沉浸式視聽享受。更值得稱道的是,該座艙采用開放式架構設計,未來可通過OTA升級不斷集成新功能,讓用戶始終享受前沿科技。這種“硬件為基、軟件賦能”的理念,正重塑傳統車企的競爭力邊界,為一汽-大眾在智能化賽道注入新動能。而且,該平臺還可將一汽-大眾商品從研發到上市的速度提高30%以上,實現了“中國速度”與“德國品質”的無縫對接。

當然,在電動化浪潮下,一汽-大眾并不是all in電動化,而是選擇油電共進,全新的亮相,就展現了一汽-大眾在市場戰略上的深層邏輯——在新能源狂飆的時代,燃油車依然是價值錨點。這款車長5.2米、得房率87.2%的巨無霸SUV,精準卡位中國家庭結構變遷的痛點,當三孩政策催生6/7座剛需,當銀發經濟興起長途自駕需求,攬境以“空間+動力”雙王炸重構了中大型SUV的價值標準,同時也實現對用戶需求的精準狙擊。

其搭載的第五代EA888發動機,其堪稱“地表最強燃油機”。最大功率200kW,峰值扭矩400N·m,較上一代提升明顯,能夠實現23%的動力提升與15%的油耗降低,WLTC工況下綜合油耗僅8.3升。這一成果不僅解決了大車高油耗的痛點,更實現了動力與油耗的完美平衡,彰顯了大眾在發動機技術上的深厚造詣。在智能化和輔助駕駛方面,全新攬境與L也將達到相同水平,這種“反內卷”的技術突破,也證明燃油車仍有巨大的進化空間。

除全新攬境外,一汽-大眾旗下全新邁騰、速騰等眾多重量級車型也在車展亮相,展現出強大的產品陣容。面向未來,一汽-大眾也有一個比較清晰的產品規劃,凸顯了一汽-大眾在電動化、智能化轉型方面的堅定決心。

在2025年3月,中國一汽與大眾汽車集團正式簽署了戰略合作協議,共同確定了一汽-大眾的新車型規劃,從2026年起,一汽-大眾大眾品牌將在“油電混共進、油電混全智”的策略基礎上,在多個細分市場推出10款全新車型:包括5款純電、兩款插電混動、兩款增程式混動,以及1款全新燃油車型,每一款均針對中國用戶需求定制。正如一汽-大眾銷售有限責任公司市場與用戶運營負責人趙建民所說,“油的優勢我們不能丟,電的機會我們也不讓,混動的效率也不會缺,智能的體驗也不弱。”正是這樣一種多元化商品矩陣與智能化解決方案,不僅是一汽-大眾對本土市場深入理解的成果,也為用戶帶來了更多元化的選擇,標志著品牌在轉型道路上邁出了堅實步伐。

而在這一轉型過程中,一汽-大眾的角色也在悄然轉變。以往,像PQ、MQB平臺多由德方主導研發設計,一汽-大眾參與度有限。如今,一汽-大眾將深度參與本土化商品定義與研發,承擔更多責任,在部分車型和技術領域逐漸掌握主導權,自研智慧座艙就是有力的證明。這種從全球協同到本土化主導的轉變,讓一汽-大眾兼具全球視野與本土溫度,在智能化出行時代,專注為用戶提供好用、實用、敢用的科技成果。也印證了趙建民所說的,在智能化出行的這種新時代,一汽-大眾不做遙不可及的這種炫技者,只做觸手可及的實力派。

除了技術革新,在價格戰與營銷噱頭充斥的行業環境中,一汽-大眾也選擇回歸本質——將用戶價值作為企業發展的核心坐標,堅持長期主義和利他主義,實現從“產品思維”到“用戶思維”的躍遷。

在趙建民看來,長期主義,它不是一個口號,而是一種堅持不懈深入到造車每個環節的行動邏輯。那利他主義也不是一種姿態,而是我們對客戶毫無保留最真誠的承諾。

實際行動中,確實也做到了,比如一汽-大眾推出的“雙終身質保”政策,涵蓋全系燃油SUV家族整車質保和所有車型原裝備件終身質保,這在行業內尚屬首創。相比之下,許多品牌因品質不過關或無法精準測算成本,不敢或不能推出類似政策。

當然,這種“逆周期”的自信也源于其對自身品質的終極背書,要知道ID.系列車型的動力電池經歷436項安全測試,遠超國標,充放電壽命超1600次,確保30萬公里行駛后電池衰減低于20%。這一政策不僅解決了用戶對用車成本的擔憂,更以“保值率提升2%~3%”的附加價值,構建了從購車到換車的全周期利益鏈。

當行業深陷“價格屠刀”的惡性循環時,一汽-大眾通過雙終身質保政策不僅能提升用戶留存率,實現用戶和銷售雙贏,同時也是對“長期主義”的深刻理解——真正的競爭力,藏在那些用戶看不見的細節里,在那些需要十年如一日的堅守中。

而且,一汽-大眾還設立了客戶關愛基金,表彰用戶正能量行為。在探岳L上市前后,就因一位女車主的正能量事跡啟動基金進行表彰,并通過傳播互動傳遞正能量,履行了作為企業應有的社會責任。此外,一汽-大眾推出“一城一車一策”營銷打法,根據不同城市用戶需求,定制專屬政策與車型配置。中國地域廣闊,南北用戶需求差異巨大,“一城一車一策”精準滿足了各地用戶的個性化需求,是品牌以用戶為中心的生動實踐。

在售后服務網絡建設上,一汽-大眾也是行業領先。擁有近900家4S店及廣泛的二級網絡,基本實現全國覆蓋,從西藏拉薩到東部一線城市,從海南到哈爾濱,都能為用戶提供便捷服務。成立34年來,培養了近18000名經驗豐富的維修技師和服務顧問,持續舉辦16年的服務顧問大賽,更是保障了服務質量,讓用戶在購車、用車全過程都能享受到優質服務,從生命周期角度保障用戶權益。

可以預見的是,在“油電共進、全面拓展”的框架下,一汽-大眾將繼續以“長期主義和利他主義”為內核,推動中國汽車產業從“規模競爭”向“價值競爭”升級。正如一汽-大眾銷售有限責任公司市場與用戶運營負責人趙建民所說,“一汽-大眾不做遙不可及的炫技者,只做觸手可及的實力派”,由此為客戶帶來看得見摸得著的真實用戶體驗。

車叔總結:

在產業變革的十字路口,一汽-大眾用技術、產品與用戶價值的“三重奏”,譜寫了一曲傳統巨頭轉型的典范樂章。其戰略既展現了德系品牌的嚴謹與匠心,又融入了對中國市場的深刻洞察與靈活應對。當汽車產業進入“后半場”,一汽-大眾的實踐為行業發展提供了一個極具價值的樣本——在變革中堅守本質,在重構中創造新局,才是立足于中國汽車之根本。